ここではトルコへの投資でも特にトルコリラの動きについてフォーカスして記述していきます。

トルコリラはエルドアン大統領の言動など政治的な影響を受けて乱高下するのが最近の動きです。このため、単純なテクニカルチャートでは上手い具合に投資成果を上げるのは難しいでしょう。トルコの政治と経済政策といったものにも注意を払っておくと一喜一憂せず長期的にこの通貨を付き合うことが出来るかもしれません。

トルコ・リラのチャート

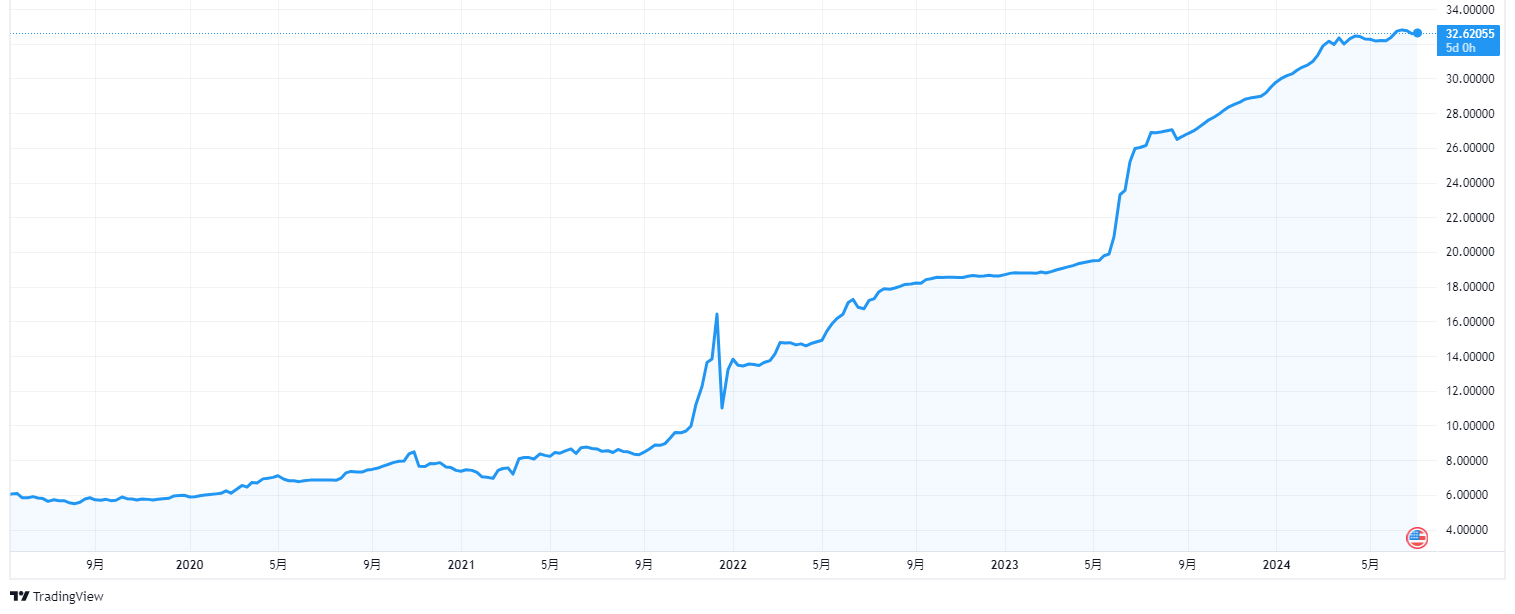

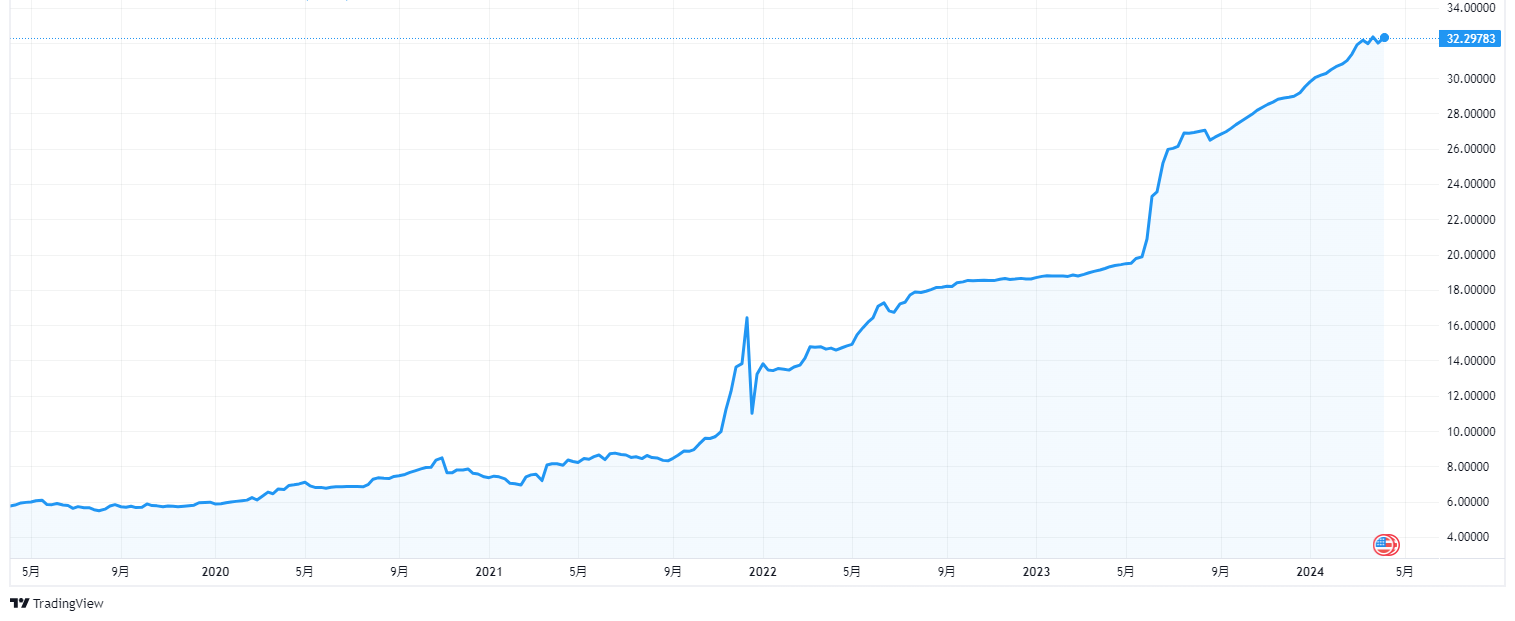

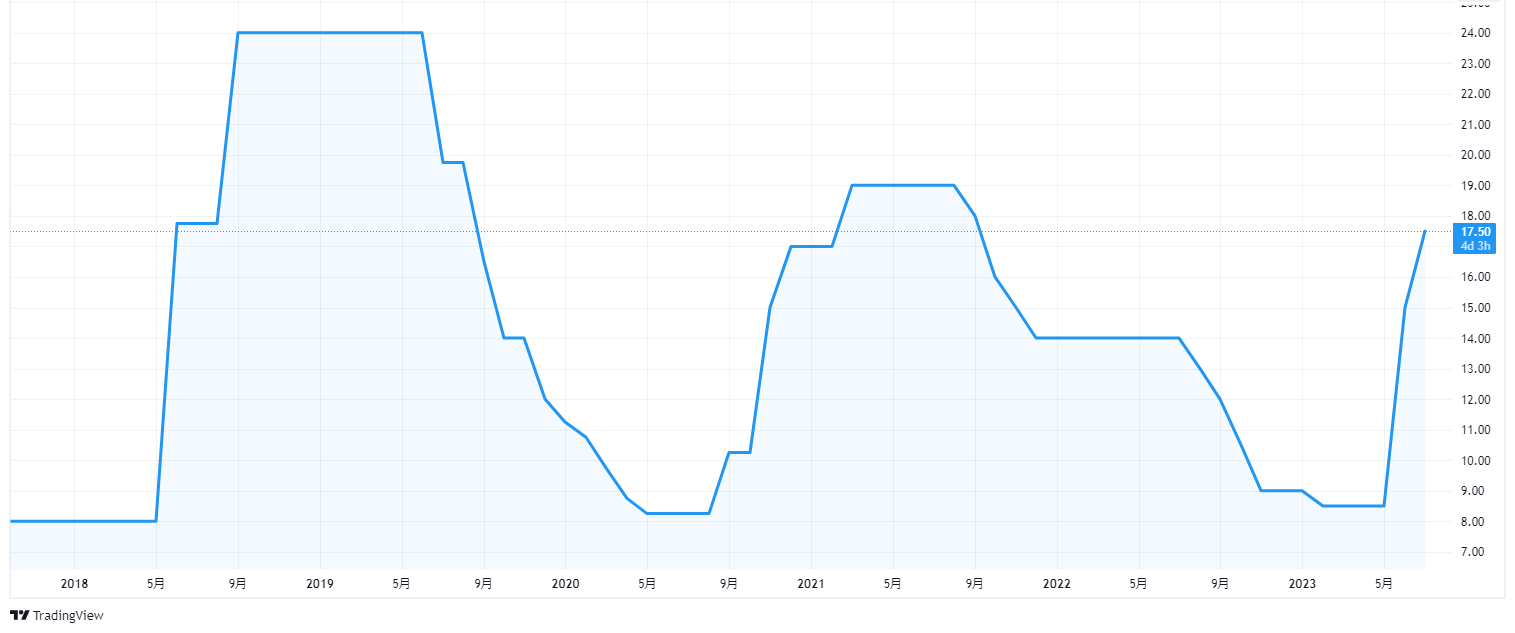

直近5年間にわたるトルコリラー日本円のチャートです。(出所:TradingView)

グラフ左上の「TRYJPY」がトルコリラー日本円、「USDTRY」がドルートルコリラのチャートです。

2015年1月以降ずっと下がり続けてきたのがわかると思います。

トルコ・リラはかなり政治に左右される

トルコ・リラに投資をする際は、政治的な意思決定に大きく左右されるという事をしっかり認識する必要があります。

特にトルコリラへ投資を行う個人投資家が注意しなければならないのが、エルドアン大統領の金融政策へのアプローチの仕方でしょう。

エルドアン大統領は大統領就任以来、自らの権力基盤強化に執心してきました。

国民からの支持を何とか取り付けて自身の権力基盤を安泰にするため、トルコに多いイスラム教徒が嫌がる利子という考え方を否定している可能性もあります。

エルドアン大統領の金融政策への考え方

有名なところですが、そもそも「利子」や「金利」というものを嫌っており、インフレを抑えるために金利を引き上げるという考え方も否定しています。

むしろ、インフレは金利を引き下げることで抑える事が出来るという、現代の金融理論とは真反対の考えを持っています。

エルドアン大統領は、インフレに対して利下げで対応するというやり方について、海外の金融マーケットから批判を受けている事を知っており、金融政策や経済政策について演説するときは、頻繁に自説を繰り返し主張しています。

エルドアン大統領の発言は、時々トルコリラにとってとてつもない爆弾となってしまう事があります。

例えば、2021年11月23日にリラは暴落したのですが、これはエルドアン大統領が11月22日夜、競争力のある為替レートが「雇用や投資を拡大する」などと発言したことが要因でした。当局が通貨安を容認し、緩和的な金融政策を続けるとの受け止めが広がったのです。

こうした予想もしない大暴落がリラには起こりえるのです。

トルコ・リラやトルコ債券に投資をしてきた個人が、大損してきた過去のイベント

トルコの中央銀行総裁、財務大臣の更迭

上記の通り、エルドアン大統領は金融政策に対して独自のアプローチを持っている人です。

元々は金融政策に対して中央銀行に一因する姿勢を見せていたものの、大統領となってより独裁色を強めてからは、金融政策に介入するようになってきました。

具体的には、エルドアン氏の主張に相いれない中央銀行や経済省庁の大臣を更迭し、代わりに自分の言う事を聞く人を任命する、というやり方です。

直近で、金融マーケットを驚かせたのが2021年3月のアーバル総裁の更迭とカブジュオール氏の新総裁就任でした。

【2021年のUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

©Trading view

アーバル総裁は金融市場からの信任も厚く、現代金融理論に則った政策を運営していました。このため、アーバル総裁の時はトルコリラはかなり安定的に推移したのです。

しかし、インフレを利上げによって乗り越える至極まっとうな政策をエルドアン大統領は嫌い、急に更迭してしまったのです。

カブジュオール氏が総裁となってからは、高いインフレ率にもかかわらず、金利据え置きか引き下げがなされるようになり、高いインフレ率とともに、トルコリラへの信任が下がってしまい、大幅なリラ安となってしまいます。

そしてリラ安が輸入物価高騰を招き、更にインフレ率を高めてしまうという悪循環となってしまったのです。

2021年11月と12月、トルコリラに何が起きたか

上記グラフを見ると特に11月以降の動きが目立っています。

これは元々11月15日の週に予定されていた金融政策決定会合で追加利下げが決定されるとの思惑から、軟調な推移が続いていたところ、実際に3か月連続の利下げが決定されたことで、最安値更新をしたものです。

更に11月23日にもリラは暴落したのですが、これはエルドアン大統領が11月22日夜、競争力のある為替レートが「雇用や投資を拡大する」などと発言したことが要因でした。当局が通貨安を容認し、緩和的な金融政策を続けるとの受け止めが広がったのです。

そして、更に12月も1%の利下げを行って、政府閣僚が「利上げを行わない」旨のコメントを発表したことで、史上最安値を更新したのです。

ただ、その後今度は実質的なトルコリラのドルペッグ制を導入したことで、一気にリラが買われるといった事態が起きるのです。

この辺りは、過去の経緯を上記で紹介している書籍でご確認ください。Kindle unlimitedで無料でお読みいただけます。

アメリカとの関係(バイデン氏就任以降)

エルドアン大統領は外交によって内政の失政を挽回してきた大統領です。

このため、アメリカとの関係が良好か否かは、トルコリラを売買するときに結構重要です。

アメリカがトランプ大統領の時は、エルドアン大統領と馬が合い、対米関係では大きな問題を抱えながらも、トランプ大統領との関係を利用して、何とか切り盛りしていました。

しかし、これが2021年以降大統領がバイデン氏になってからよりアメリカのトルコへの姿勢は厳しくなったと言えるでしょう。

アメリカの民主党政権が、トルコのアメリカとロシアを天秤にかけるような外交姿勢に対して拒否反応を強めているからです。

エルドアン大統領もこれは分かっていて、アメリカの大統領がトランプ氏からバイデン氏に替わると分かった瞬間から、対欧州やその他これまで外交的協議がほとんど行われなかった所への積極的な関与を試行し、トルコの外交的孤立が起きないように方針転換したことが窺えます。

トルコリラは今後どうなるか? これまでの経緯を知ることで心の準備をする

上記の通り、引き続きトルコリラは政治的な思惑に左右され続けると思います。

2022年におけるトルコリラ

常に史上最安値付近にあるため、なかなかどこが下値のめどだというのは分かりません。ただ、市民生活を考えるとこれ以上のリラ安は基本的に容認できないはずです。

国民からの支持を取り付けるためにエルドアン大統領は金利を低くすると言っているわけですが、これをそのまま放置し、リラ安に伴う輸入物価の高騰に対して座視し続ければ、それこそ支持率がどんどん下がっていく可能性もあります。

普通は利上げして通貨の動きを安定させることが望ましいわけですが、それが出来ない場合でも何らかの形で通貨の動きを緩やかにする政策は採られるでしょう。

いずれにせよ、政治に左右されるわけです。

トルコ政府と中央銀行はなんとか金利引き上げ以外の方法でリラ相場を上昇させ高位維持したいと考えているようですが、なかなかうまくいきません。

例えば、2022年6月下旬に発表されたリラ強制買いの政策についても、結果的にすぐに元の水準に戻ってしまったのです。

【2022年6月中旬~7月中旬のUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

©Trading View

トルコショックの際の動き

2018年に起きたトルコショックで大きな損失を被った投資家も多いでしょう。

もっとも、2022年から見れば、トルコショックも、大したショックではなかったと言えるものではありますが、当時はそれなりのインパクトでした。

【2018年のUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

トルコ・ショックに関しては以下の書籍で経緯をご確認できます。Kindle Unlimitedで無料でお読みいただけます。

これまでの経緯は以下をご参考ください。

kindle unlimitedであれば無料でご覧いただけます。

トルコのまとめブログは↓

トルコの政治的な動きについてのまとめは↓

トルコの経済・財政政策についてのまとめは↓

トルコ・リラのチャート

トルコリラの5年チャートです。(出所:TradingView)

2025年3月

必要な政策をすべからく行うと表明

トルコ市場は、エルドアン大統領の政敵イマモール市長の拘束をきっかけに混乱しましたが、3月25日には債券や株式が持ち直しました。

シムシェキ財務相とカラハン中央銀行総裁が市場安定化に向けた緊急措置を講じ、シムシェキ氏は「必要なことは何でもする」と約束しました。

イマモール氏の拘束は汚職疑惑に関連していると説明されましたが、批判も多く、政治的リスクが経済政策に影響を与える懸念が再燃しています。

市場ではリラが下落し、株価指数は一時的に上昇しましたが、インフレ率の見通しは悪化しています。

中央銀行は政策金利を段階的に引き上げ、金融政策の正常化を進めていますが、政治的安定が市場の安定化に必要とされています。

エルドアン氏の再選後の政策転換への懸念も残っています

中央銀行が対応

トルコ中央銀行は、リラの急落とインフレへの影響を抑えるため、翌日物貸出金利を2ポイント引き上げました。

エルドアン大統領の政敵であるイマモール市長の拘束をきっかけに、リラは一時11%下落し、金融市場は混乱しました。

中央銀行は声明で、インフレリスクを評価し、金融政策の引き締めを継続すると発表。

政策金利は据え置かれましたが、翌日物金利の引き上げにより金融環境がさらに引き締められました。

市場では、リラ、株式、債券が大幅に下落し、大規模な抗議デモが発生し、警察がデモ参加者を多数拘束しました。

一方で、リラの魅力を高めるための政策が進められ、株価指数は一時的に回復しました。

専門家は、政治的安定が市場のボラティリティーを抑える鍵と指摘していますが、状況は依然として不安定です。

政争によって市場は大混乱

イスタンブール市長イマモール氏の拘束により、トルコ市場が大混乱に陥りました。

トルコ・リラは急落し、金融機関は約80億ドルのドル売りでリラを支えましたが、リラは一時5.5%安となりました。

拘束の影響で通貨、債券、株式が売られる「トリプル安」が発生し、イスタンブール証券取引所では株式取引が停止される事態になってしまいました。

代表的な株価指数は8.7%安、ニューヨーク市場のトルコETFも12%下落しました。

翌日、当局は市場の安定化措置を発表し、リラの下落は一時的に解消。

市場監督当局の規則緩和により株価指数は一時3%上昇しました。

エルドアン大統領の経済政策が政治混乱の影響を受けないとの見方もあり、外国人投資家の売り圧力は限定的と予想されています。

市場は依然として不安定ですが、当局の対応が注目されています。

2024年6月

トルコリラの下げが拡大

6月25日、トルコ・リラがドルに対する下値を拡大し、過去最安値を更新しました。

1ドル=33.0173リラと、初めて33リラの水準を割り込んでしまいました。

下落ペースは先週に比べ鈍っているものの、このまま引ければ4日続落となります。

トルコの債券、株式も売られており、いかにエルドアン氏が昨年の大統領選挙までやっていた政策の傷が深いか、結局マーケットから全く信用されていない状況が続いているわけです。

【直近5年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

2024年3月

地方選挙に与党が大敗し、リラに影響

トルコの統一地方選が3月31日、行われ、エルドアン氏が率いる与党が大敗しました。

深刻なインフレに有権者の不満が高まったことが背景と思われますが、エルドアン氏はインフレにもかかわらず、意味不明な金利引き下げを主導しており、致し方ないと思われます。

長期政権のエルドアン氏には打撃となり、エルドアン大統領が経済チームに対し、結果を出すためにより多くの時間を与えることを示唆しました。

リラは動きましたが、これまでの中長期的な動きからすれば微々たるものです。

【直近5年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

2024年1月

少しずつ安定した動きに

トルコ・リラの米ドルに対する減価は小幅になりつつあります。

1月中旬、米ドル・リラの3カ月物リスク・リバーサルが2021年2月以来の水準に低下しました。

これはリラの減価を見込んだ投資家が少なくなっていることを示しています。

3カ月物インプライド・ボラティリティも2020年2月以来の水準に低下するなど、為替の大きな変動は見込まれていないようです。

2023年11月

引き続き下落傾向

トルコリラは米ドル全面安の展開にもかかわらず、独歩安となっています。

いかに、これまでトルコリラの金融政策と通貨政策に関連して、まずい政策を採り続けてきたか、そのひっぺ返しを食らっているかのようです。

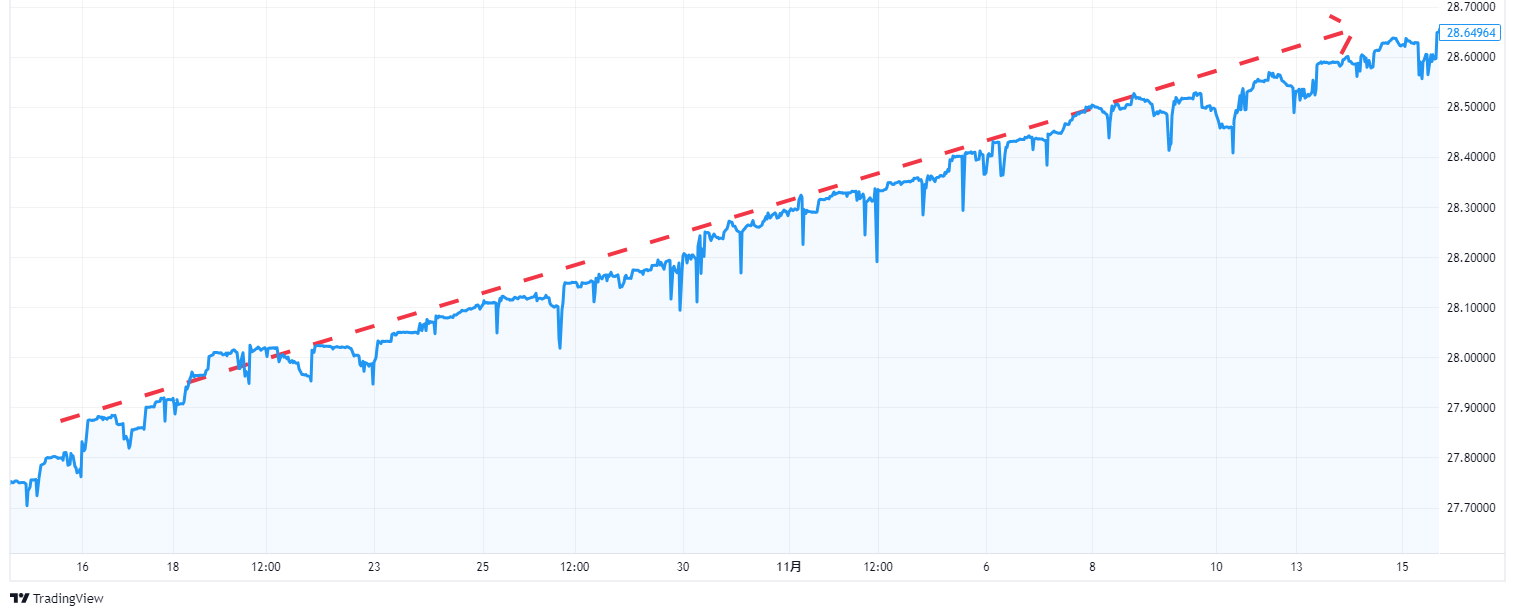

【2023年10月中旬から11月中旬までのUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

2023年10月

最安値を更新し続ける

トルコ・リラは対米ドルでの減価傾向が続いています。

10月18日まで連日で史上最安値を更新しています。

ただし、心理的節目の28リラに到達すると、その後は一方的な動きはなくなりました。

今後は緩やかなリラ安が続くか、28リラ付近を行ったり来たりするか、当局の為替政策によって左右されるかもしれません。

史上最安値を更新

トルコ・リラは対米ドルでの減価傾向が続いており、史上最安値を更新しました。

ただ、リラ安・米ドル高のペースはこれまでとそこまで変わらなかったため、資源国通貨に比べると、下落率は小幅にとどまっています。

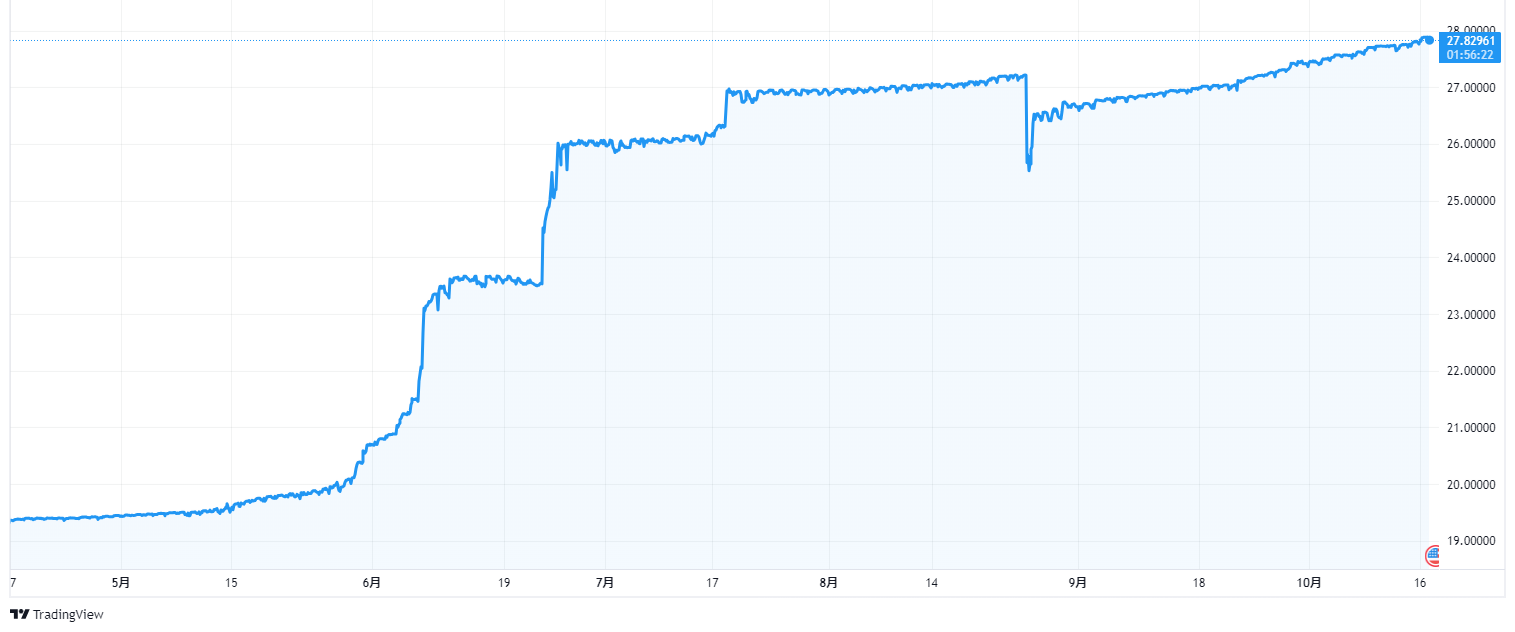

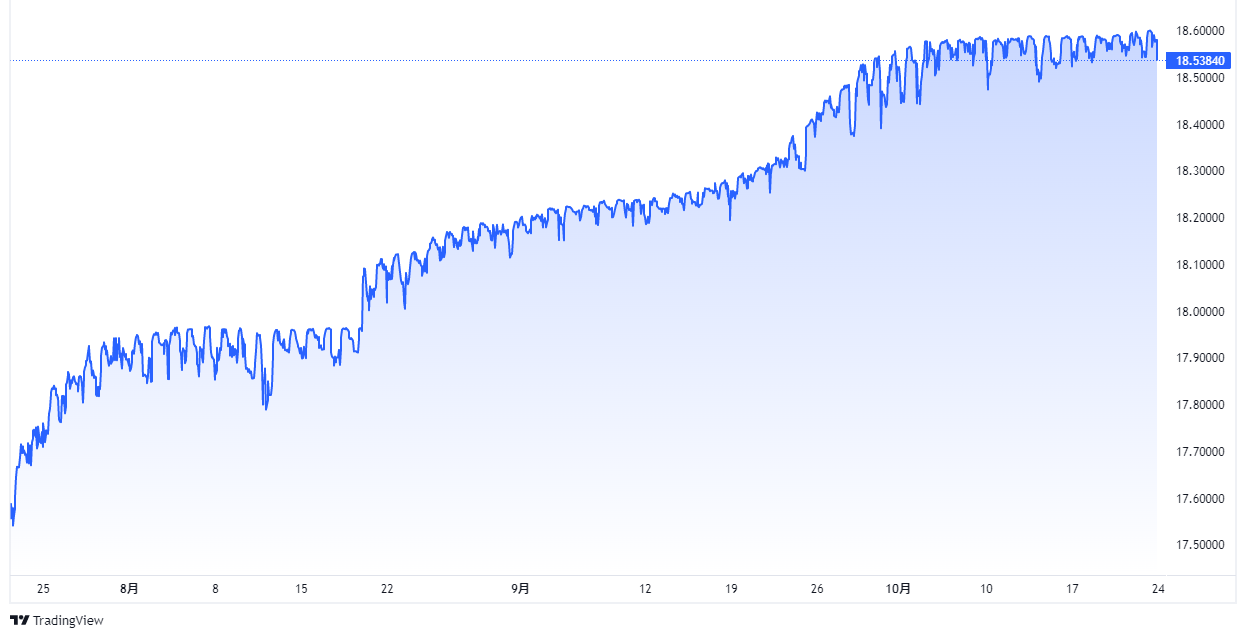

【直近半年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

2023年9月

難路続くリラ立て直し

トルコ経済が高インフレ・通貨安の苦境から抜け出せません。

トルコ中央銀行は9月21日に5%の大幅利上げを決めましたが、それでもリラ相場は軟調なままです。

政策金利を30%に引き上げても、インフレ率が60%近くに達し実質金利のマイナスが続いている状況で、リラ買いの誘因にはなりません。

一方で急激な利上げは景気を冷やしかねず、中銀はリラの下支えと景気への配慮の板挟みとなり、インフレ鎮圧が後手に回っているのです。

2023年7月

下げ止まらないリラ

トルコリラの下落基調が止まりません。

足元では1㌦=27リラ前後を推移し、対ドルで過去最安値の更新が続いています。

7月20日にはトルコ中央銀行が2会合連続の利上げを決めたものの通貨高には転じず、かつてフラジャイル5としてひとくくりにされたブラジルレアルやインドルピーなどとの違いが際立っています。

2.5%の利上げ

トルコ中央銀行は7月20日、金融政策決定会合を開き、主要金利の1週間物レポ金利を2.5%引き上げました。

これで政策金利は年17.5%となりました。

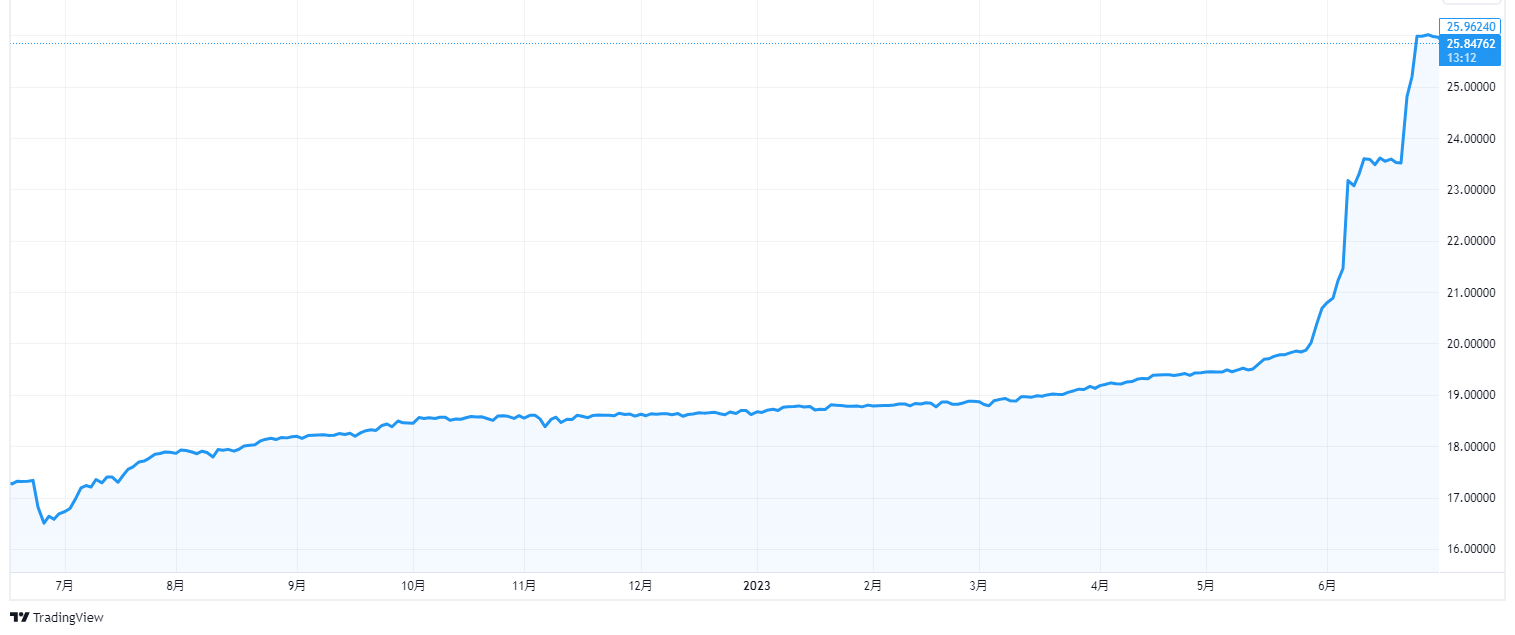

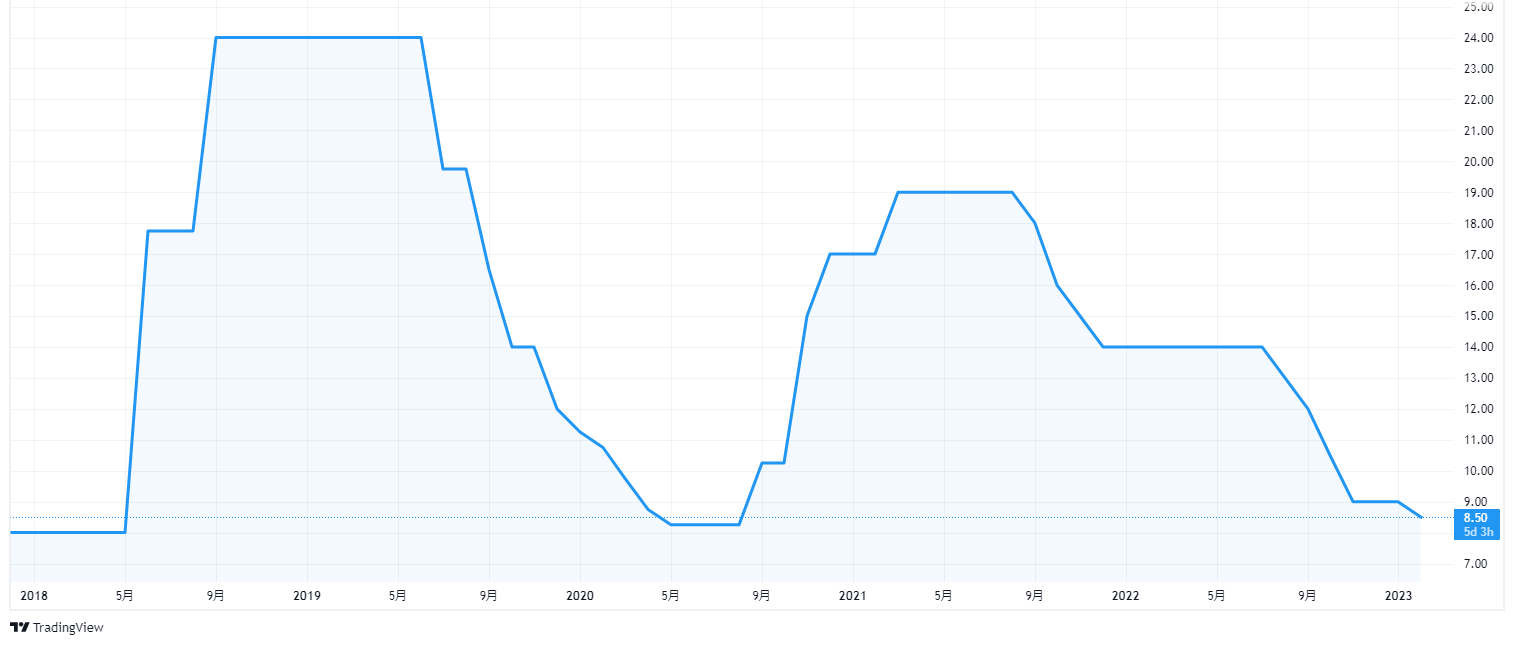

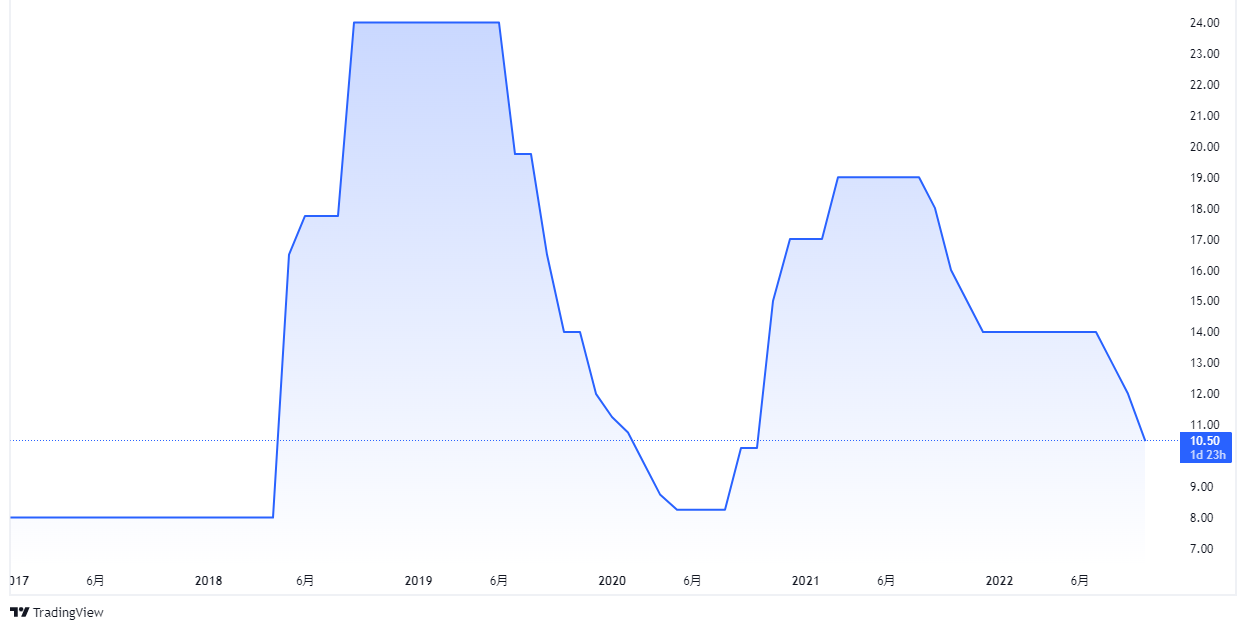

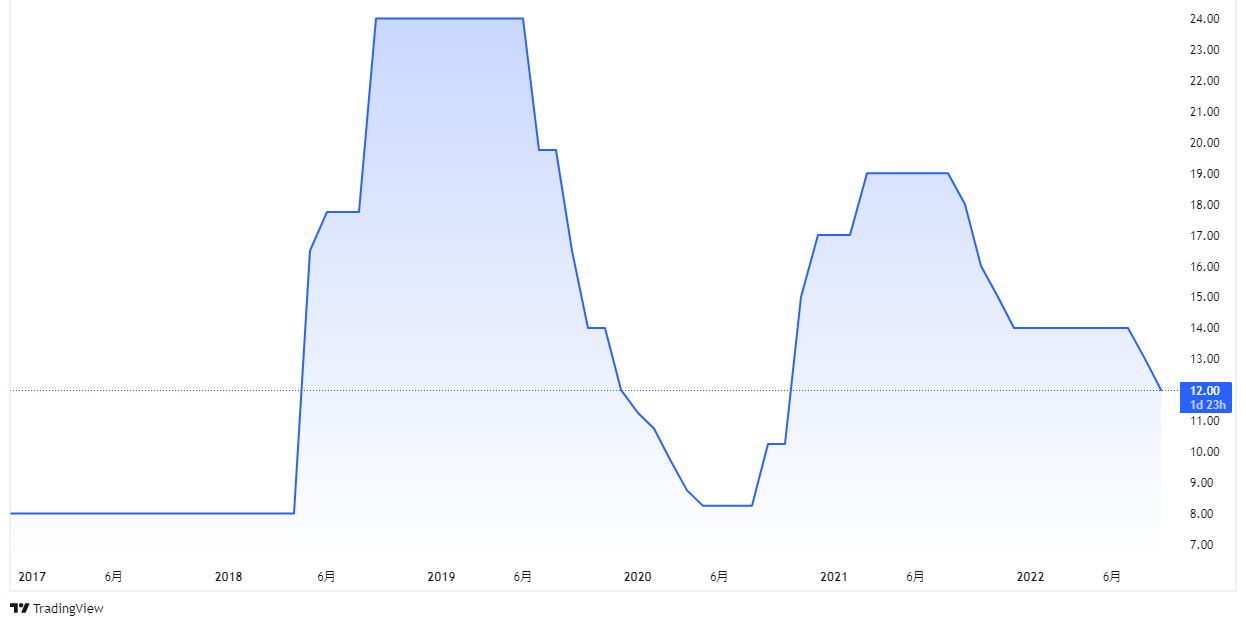

【直近5年の政策金利の推移(出所:TradingView)】

市場予想の18.5%を下回りましたが、発表後のトルコ・リラ(対米ドル)の反応は限定的でした。

恐らく為替介入があったのだと思われます。

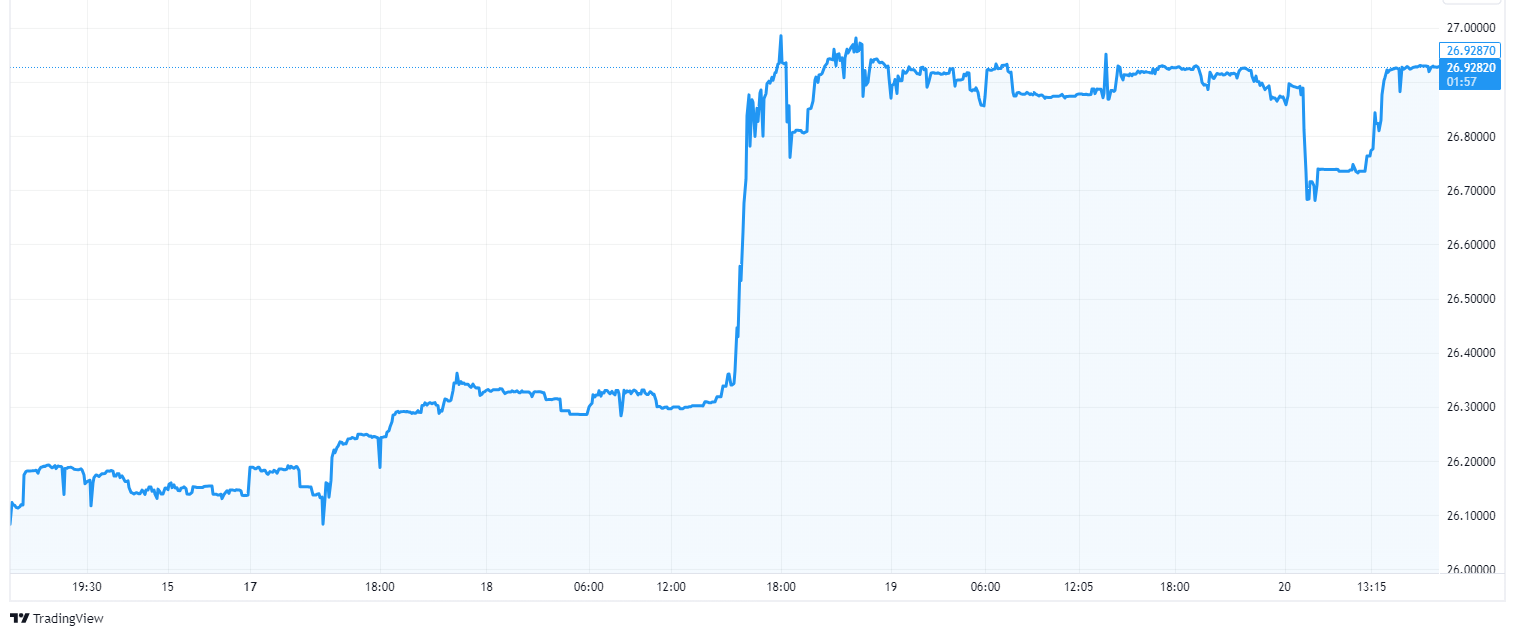

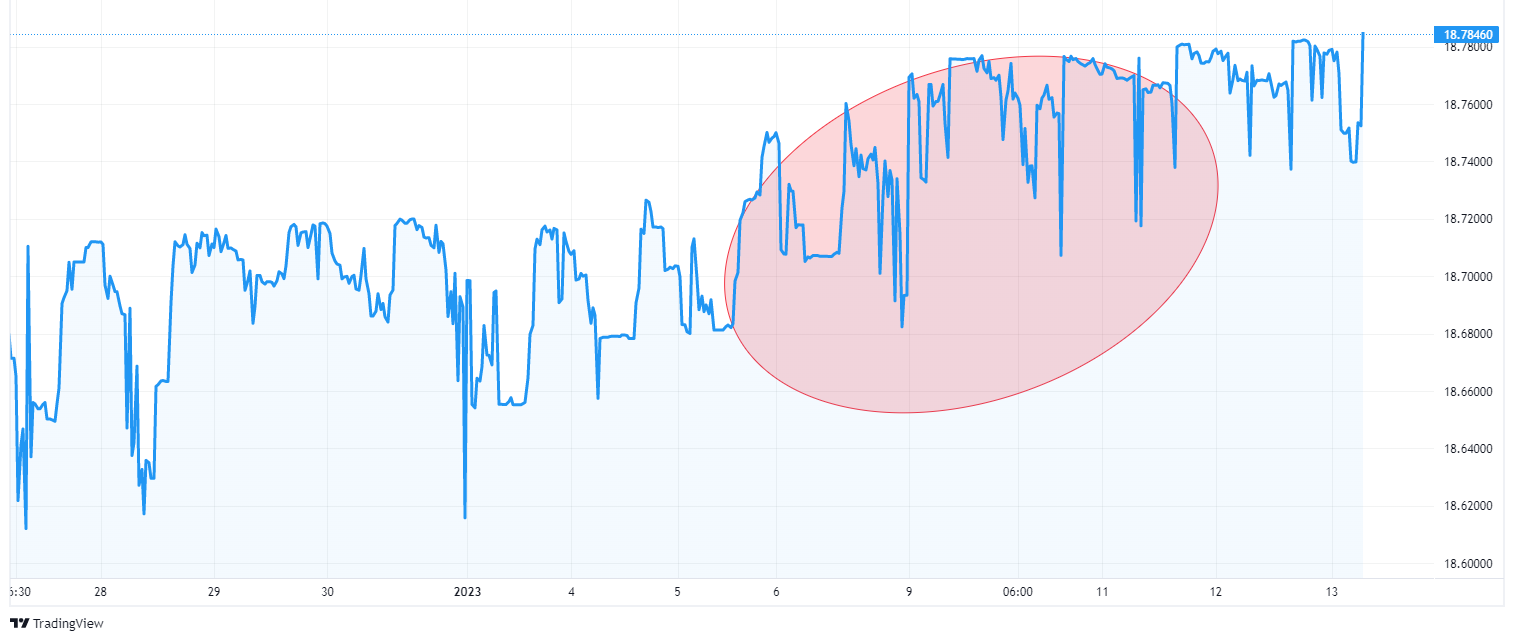

【金融政策決定会合前後のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

トルコは5月の選挙後、従来の低金利路線から引き締めに転換し、利上げは2会合連続となります。

しかし、引き続き実質金利はなおマイナスで、金融政策正常化への道は険しいと言えます。

国営銀行が買い支え撤退でリラが下落

7月18日、トルコ・リラが世界の主要通貨に対して下げを拡大しました。

この背景にはトルコ中央銀行の金融政策会合を7月20日に控え、国営銀行がリラの買い支えをやめた事がありそうです。

【直近半年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

こうして下げを広げるリラを見越して、トルコの株式市場に、海外投資資金が大量に流入しているようです。

6月、外国人投資家はトルコ株を10億ドル買い越しています。

再選後にエルドアン大統領が策定した新たな経済政策への期待と割安感から海外のファンドマネジャーが、ここ数年避けてきたトルコ市場への投資に積極的になっていると思われます。

国が介入を再開

7月3日で、複数のトルコ国営銀行がリラを支えるため再び介入に入ったようです。

トルコの連休が明け、リラの下げが加速していた所で介入したようです。

1ドル=26.07リラを大きく割り込むことがないよう国営銀行はドル売り介入を実施し、介入規模は10億ドル前後に達したということです。

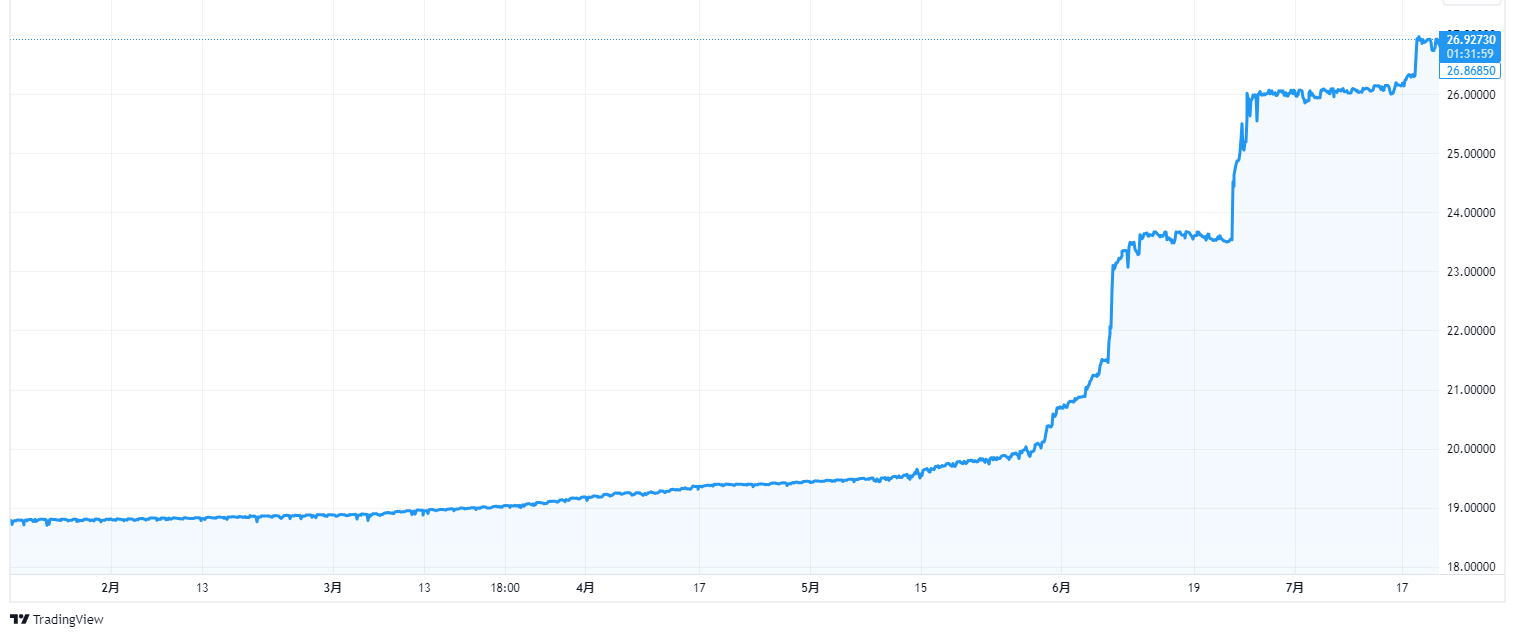

2023年6月

リラが最安値更新

リラが6月26日、一時対ドルで3%下落し1ドル=26.05リラと過去最安値を更新しました。

トルコ中央銀行が市場メカニズムの機能性を高め、マクロ金融の安定性を強化するために規制を簡素化した事が要因とされています。

この前の週に付けていた過去最安値の1ドル=25.74リラからさらに下落してしまいました。

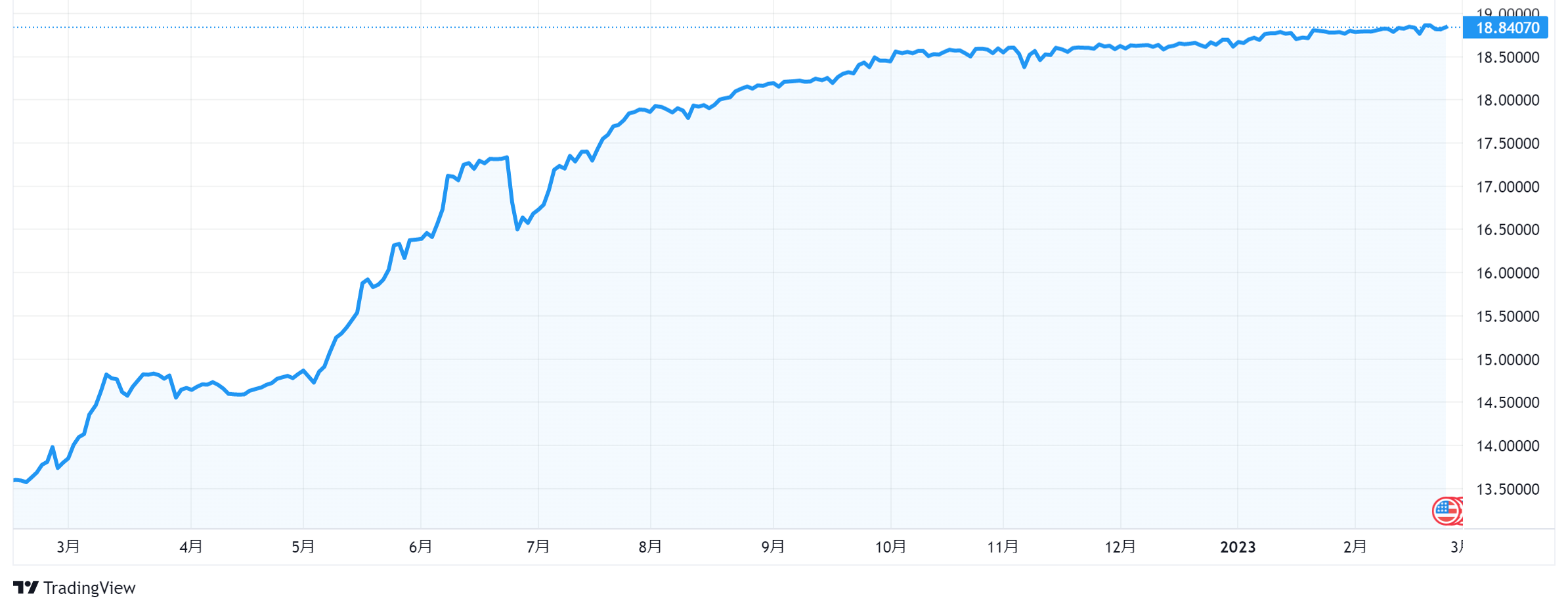

【直近1年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

6.5%の利上げによって失望売り

トルコ中央銀行は6月22日、金融政策決定会合を開き、主要政策金利を年8.5%から15%に引き上げました。

通貨リラ安やインフレに対応するため、6月に就任したエルカン新総裁の下でこれまでの緩和方針を転換しました。

利上げは2年3カ月ぶりとなります。

久しぶりの利上げですが、金融市場は不十分としてリラ売りが広がりました。

通貨リラは発表後、対ドルで一時、前日比4%超下落しました。

エコノミストらの平均予想金利は21%で、ゴールドマン・サックスはインフレ率を考慮した実質金利をプラスにするのに必要な40%を予想していました。

トルコ中銀が国内エコノミストらに実施した調査でも平均17%台の予想で、これと比べるとまだまだ低い水準です。

【直近5年の政策金利の推移(出所:TradingView)】

新しい経済チームで政策が通常状態へ?

為替介入中止の観測で大幅下落

エルドアン大統領再選後のリラ安が続く中、6月7日にはシムシェキ新財務相が国営銀行を通じた為替介入を緩和するようトルコ中銀に要請したと報じられ、急落しました。

7日の外国為替市場で一時1ドル=23リラ台前半をつけ、対ドルで過去最安値を更新しました。

これで6月2日からの対ドルの下落率は9%に達しました。

ただ、6月8日には国営銀行が為替介入を再開したと報じられ、リラは米ドルに対して小幅に反発しています。

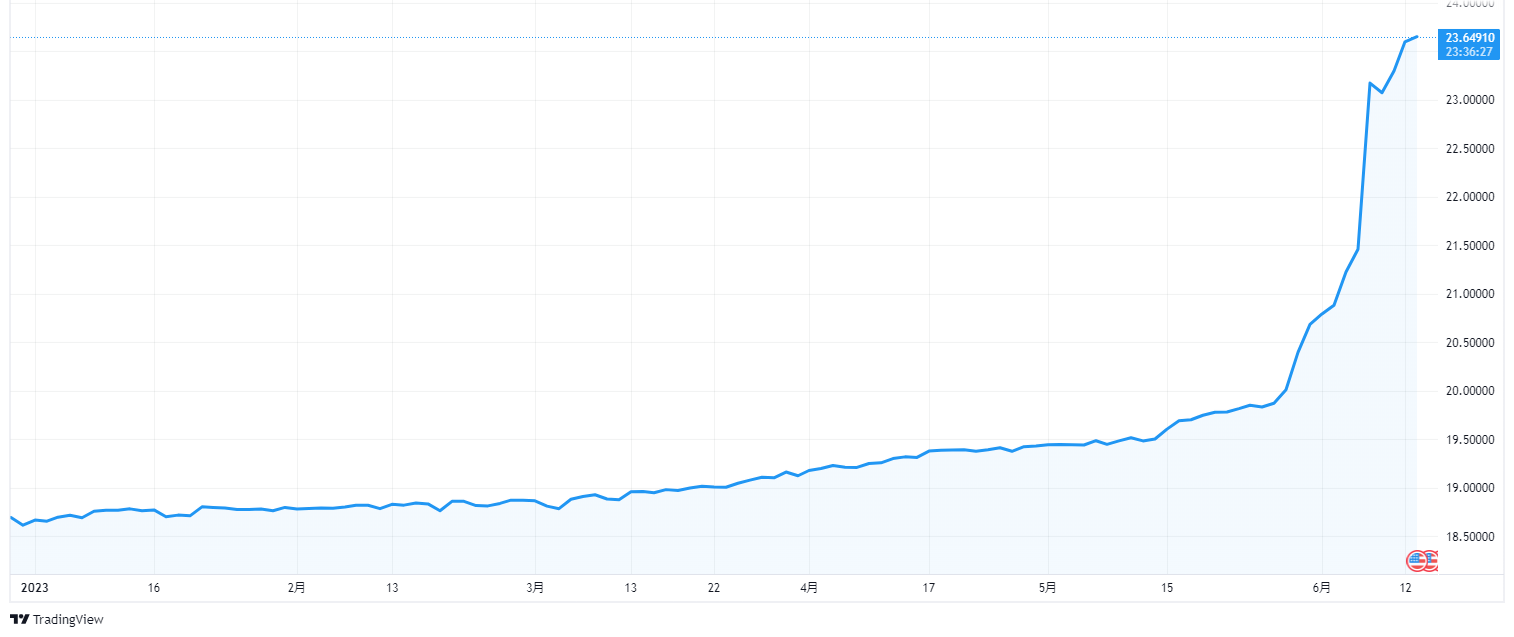

【年初来から2023年6月中旬までのUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

2023年5月

エルドアン氏が大統領に当選

5月28日行われた大統領選の決選投票で、現職エルドアン大統領が勝利しました。

20年にわたるエルドアン氏の長期政権がさらに5年間続くこととなり、投資家の苦境はさらに続きそうです。

開票率ほぼ100%の投票結果に基づくと、エルドアン氏(69)の得票率は52.2%。主要野党統一候補のケマル・クルチダルオール氏(74)の得票率は47.8%となり、かなり僅差の勝利で分断されたトルコ、という印象があります。

ある意味、有権者は、正常な経済・金融政策によってもたらされる短期的な痛みを拒否したと言えます。

経済政策の正常化を掲げていたクルチダルオール氏が公約を実現し、政策修正に動けば、金利は急上昇し、それによって景気後退に見舞われる可能性があったからです。

エルドアン氏の与党連合は5月14日の議会選で過半数議席を確保しており、政権基盤を固めた同氏は独自政策をさらに拡大する可能性があります。

実際、エルドアン氏は5月29日未明の勝利演説でも経済学の定説と異なる自説を繰り返し、金融緩和の継続を示唆しています。

今回の大統領選の結果で、通貨リラは下落しました。

リラは一時0.3%安の1ドル=20.03リラと過去最安値近辺に下落しており、今後もリラの一段安が予想されています。

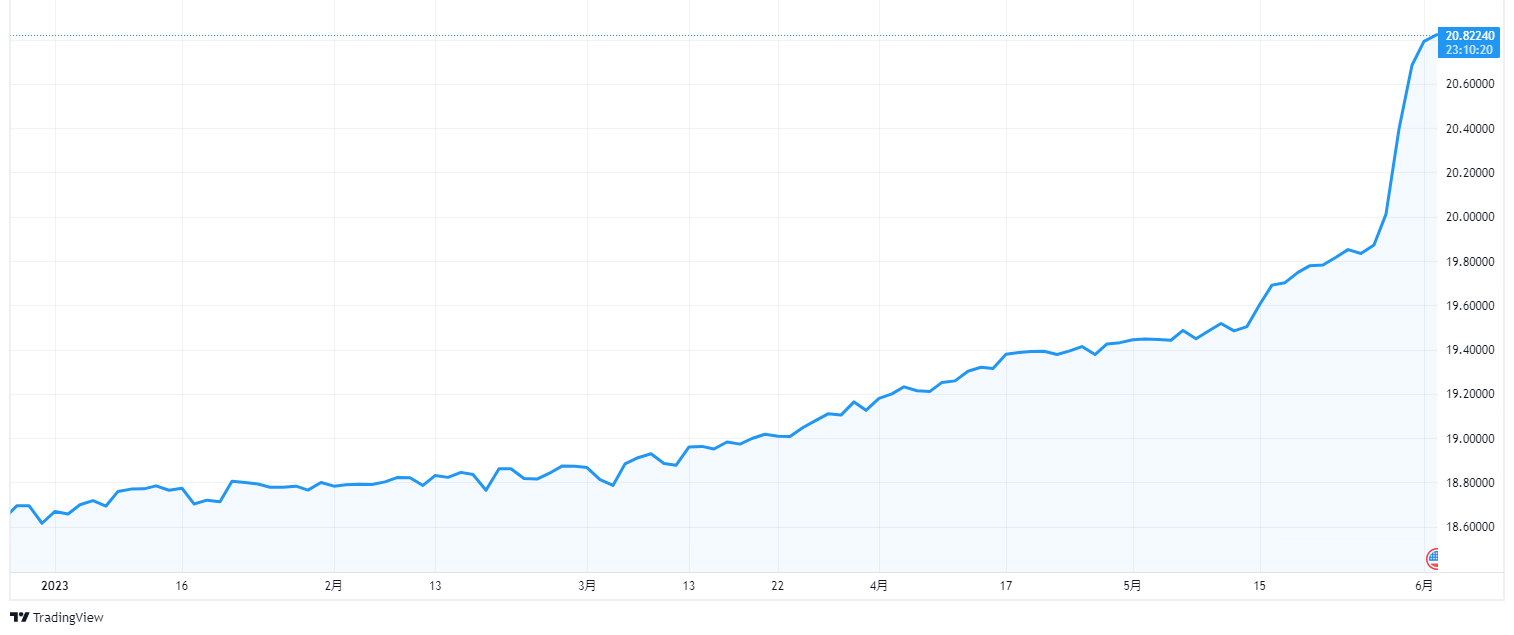

【年初来から2023年5月末までのUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

リラ相場は従来予想よりも早く1ドル=26リラに達し、年末までに28リラ近辺に下落し得ると警告している金融機関もあります。

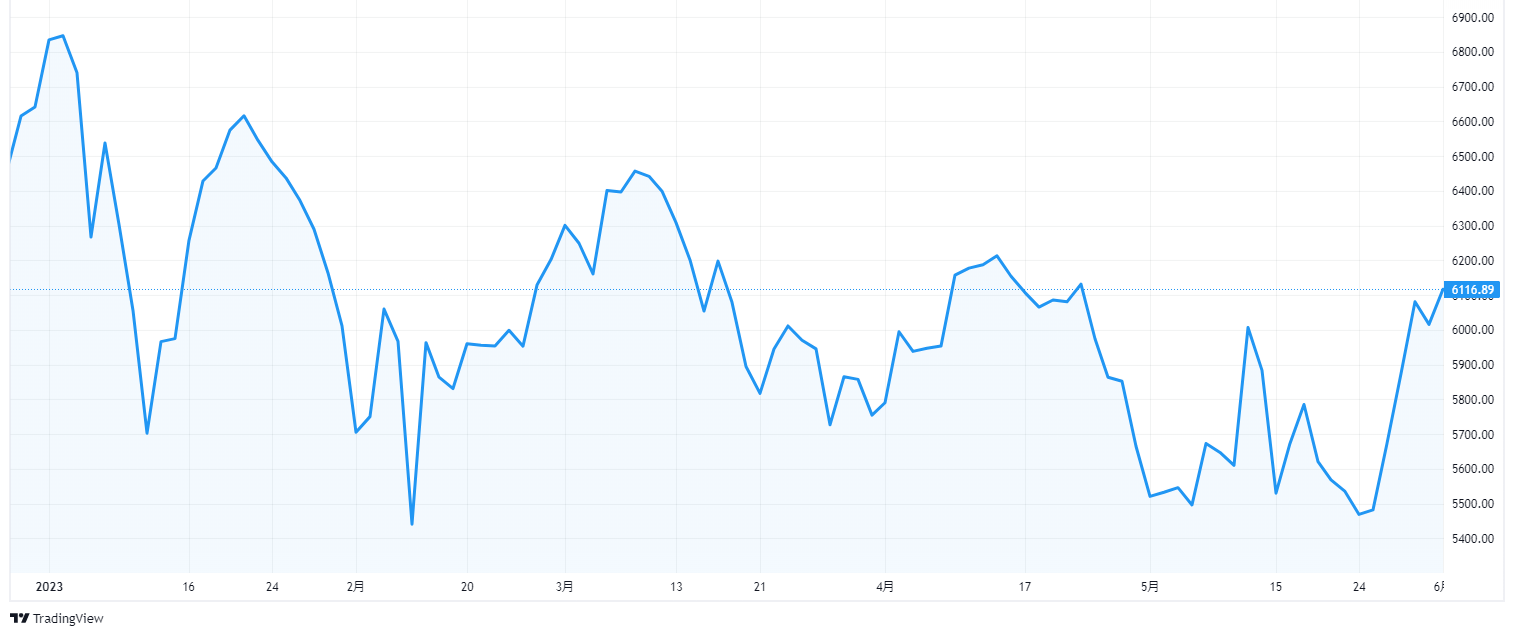

一方で低金利が続くことで29日のトルコ株式相場は上昇し、指標のイスタンブール100指数は5月11日以来の大きな上げとなりました。

【年初来から2023年5月末までのイスタンブール100指数の動き(出所:TradingView)】

外貨準備高急減でリラに不透明感

5月28日の大統領選の決選投票を前にトルコリラは不安定になっています。

選挙前に通貨リラの下落を避けるべく、当局はリラを買い支えていますが、これによって外貨準備高は急減し、リラを支え続けられるかは見通しにくくなっています。

選挙後のリラ急落を予想する声も根強いようです。

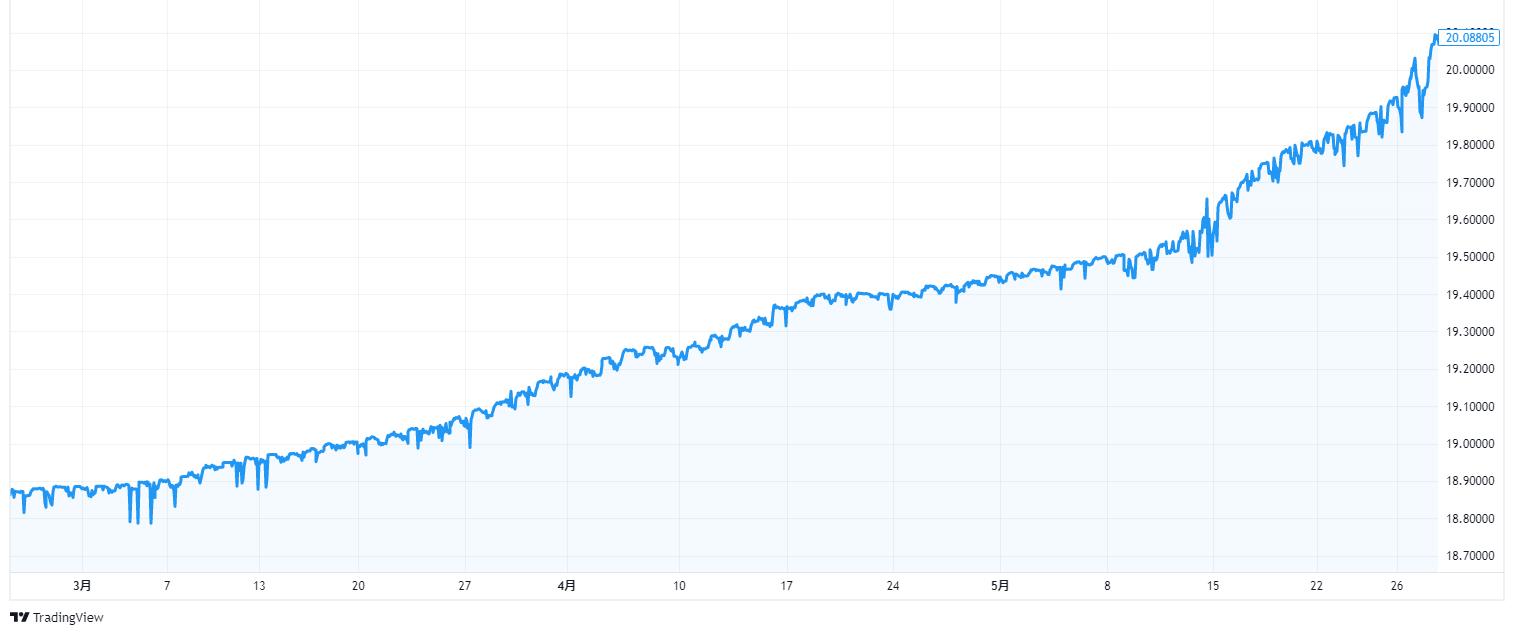

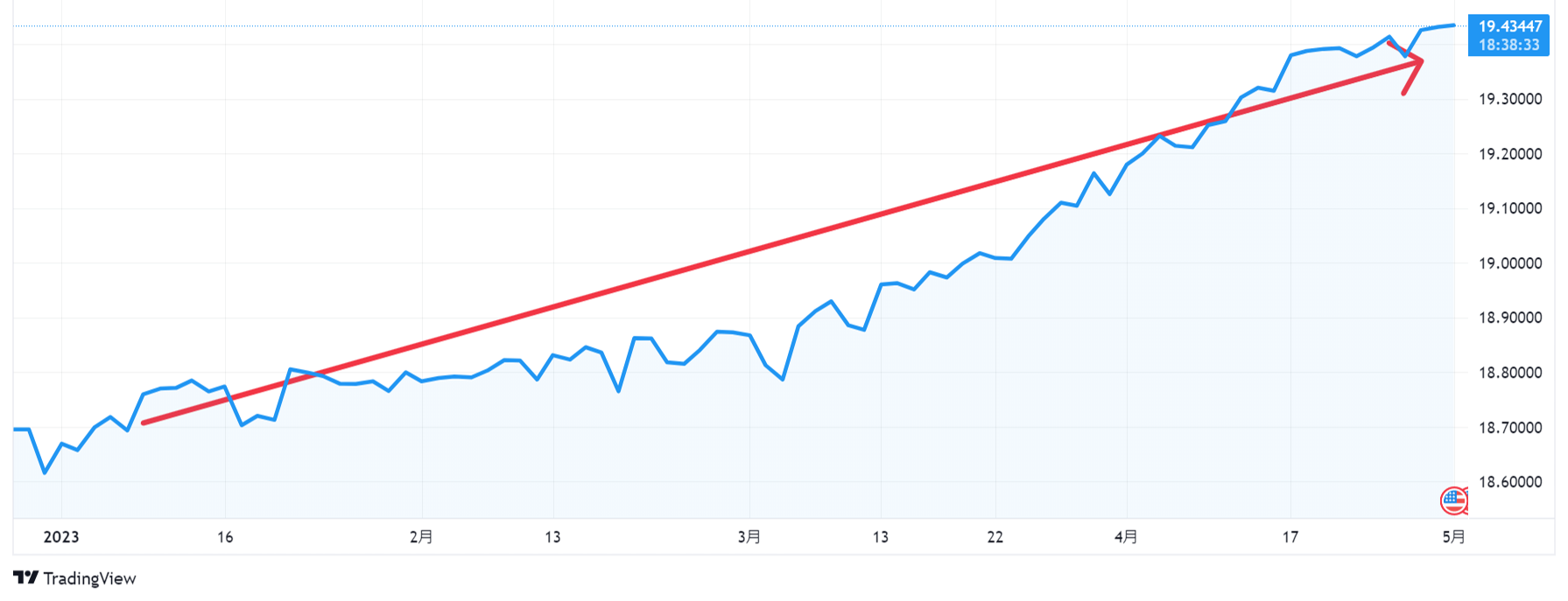

【直近3か月のUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

2023年4月

大統領選控え、引き続き軟調

トルコリラは引き続き軟調です。

1ドル=19リラ台で取引されていますが、これは年初から3%強下落している水準です。

数年前の激しい値動きからすれば落ち着いていますが、長期で見ると、まだ売られるのかというレベルです。

大統領選を控えていることと、市場ではなお割高との見方も強く、じりじりと水準を切り下げている状況です。

【年初来のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

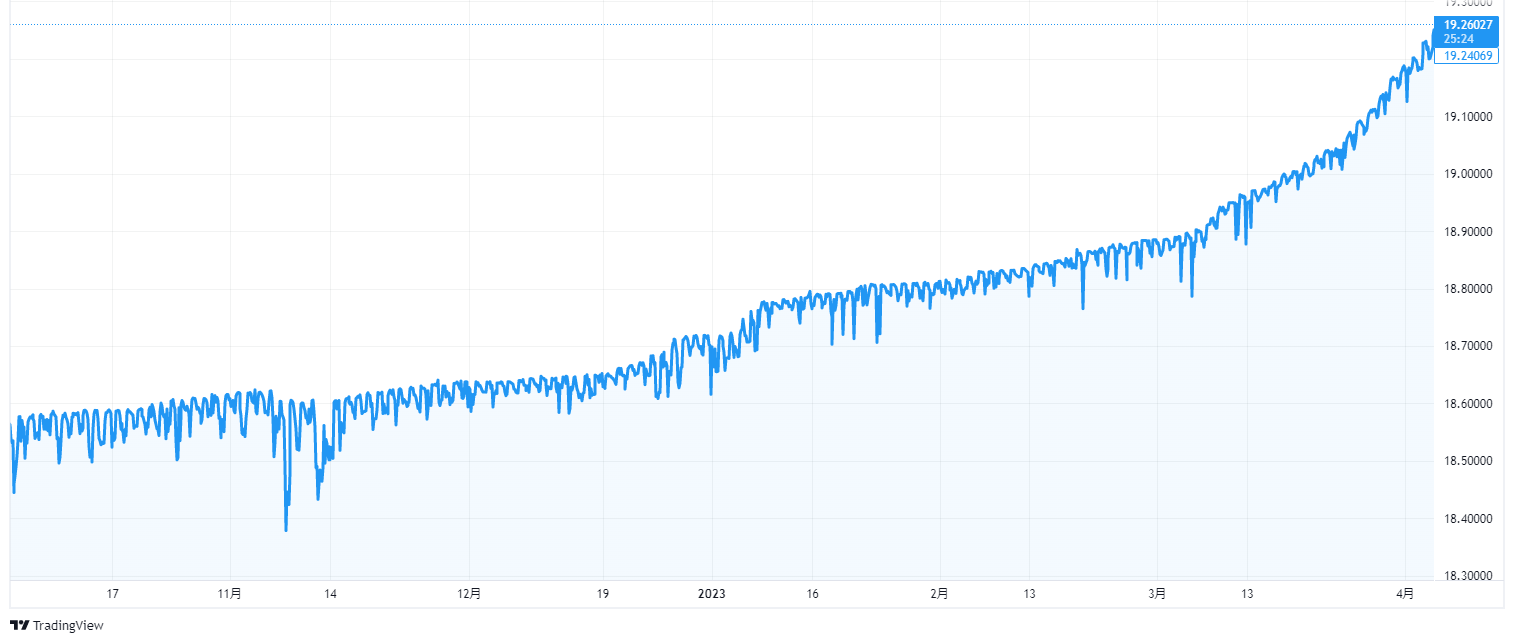

2023年3月

安定推移に変化?

トルコ・リラは対米ドルで安定的な推移が続いていますが、若干の変化が見られます。

3月中旬以降の減価幅は過去数週間よりも大きいものでした。

【直近半年のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

現状の通貨政策は持続可能ではなく、エルドアン大統領が5月の大統領選挙で勝利すれば、通貨の切り下げに動くのではないかとの見方が強まっているのです。

2023年2月

震災の影響から利下げも、トルコは安定推移

トルコ中央銀行は2月23日の金融政策決定会合で、主要政策金利の1週間物レポ金利を0.5%引き下げて年8.5%にすると発表しました。

利下げは2022年11月以来ですが、今回はトルコ南部で発生した地震による景気下支えという側面があるでしょう。

【2018年以降の政策金利の推移(出所:TradingView)】

この震災では死者数が同国だけで4万人を超え、国内経済にも被害が広がっています。

高インフレが続くなか、利下げで景気下支えを優先します。

【直近1年のトルコリラの推移(出所:TradingView)】

2023年1月

選挙実施示唆でリラ下落

1月9日、トルコ・リラが下落しました。

これまで低位安定していたトルコリラですが、エルドアン大統領が示唆した5月上旬の総選挙実施の可能性で更に下落したようです。

【1月9日前後のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

2022年12月

対円で年初来安値

外国為替市場でトルコの通貨リラが対円で下落しています。

12月2日に一時、1リラ=7円台前半と今年の最安値をつけ、その後も足元の円高傾向によって安くなっています。

【年初来から12月下旬までのTRY-JPYの動き(出所:TradingView)】

インフレ率が高止まりしているにもかかわらず、中央銀行が利下げを続けていることが売り材料となっている。欧州の景気懸念が増していることもリラ安の材料となっている。

2022年10月

予想を上回る大幅利下げでも安定した動き

トルコ中央銀行は10月20日、3会合連続で政策金利を引き下げましたが、リラは安定推移しています。

利下げ幅は予想以上で、利下げサイクルが終了に近いことを示唆しました。

トルコのインフレ率は前年比で83%超と、中銀が目標とする5%を約17倍上回っていますが、それでも金融政策委員会は1週間物レポ金利を1.5ポイント引き下げ、10.5%としました。

【直近5年のトルコの政策金利の推移(出所:TradingView)】

この様な利下げの割に、為替介入をしている事もあり、トルコリラは安定した動きです。

【直近3か月のUSD-TRYの動き(出所:TradingView)】

2022年9月

サプライズの利下げでリラ安

トルコ中央銀行は9月22日の金融政策決定会合で主要政策金利の1週間物レポ金利を1%引き下げ、年12%に改めると決めました。これによってリラ安が進みました。

利下げは8月から2会合連続となります。

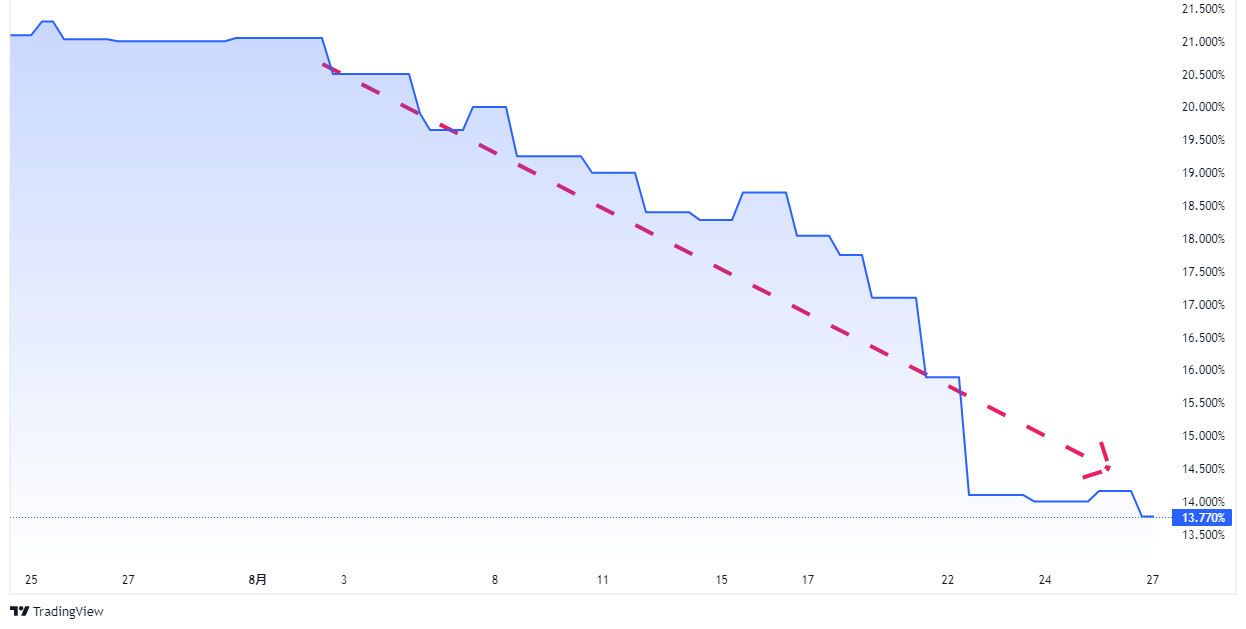

【直近5年のトルコの政策金利の推移(出所:TradingView)】

©Trading View

通貨リラは発表直後にもちろん売られました。

背景には2023年半ばに予定される大統領選・議会選に向け、支持率の回復を目指すエルドアン大統領の思惑があるとみられますが、効果は不透明です。

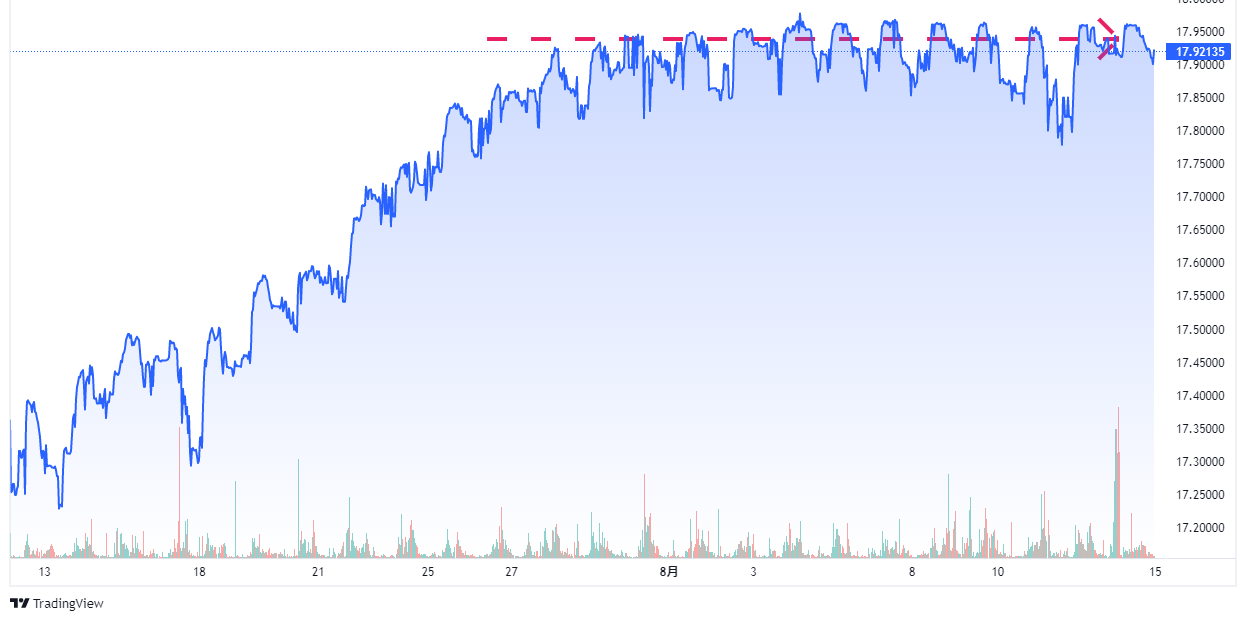

【直近1か月のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

安定推移しつつお少しずつリラ安になっており、今回の利下げでまた一高いリラ安が進んだことが分かります。

2022年8月

サプライズ利下げの翌週は安定

先週のサプライズ利下げにもかかわらず、トルコ・リラは安定を保っています。

米ドルに対する下落は小幅にとどまっており、介入を行っているのかもしれません。

他方、国債利回りは大幅低下。トルコ中銀が8月20日に発表した施策によって、金融機関が国債の保有を増やす必要に迫られたことが主因と思われます。

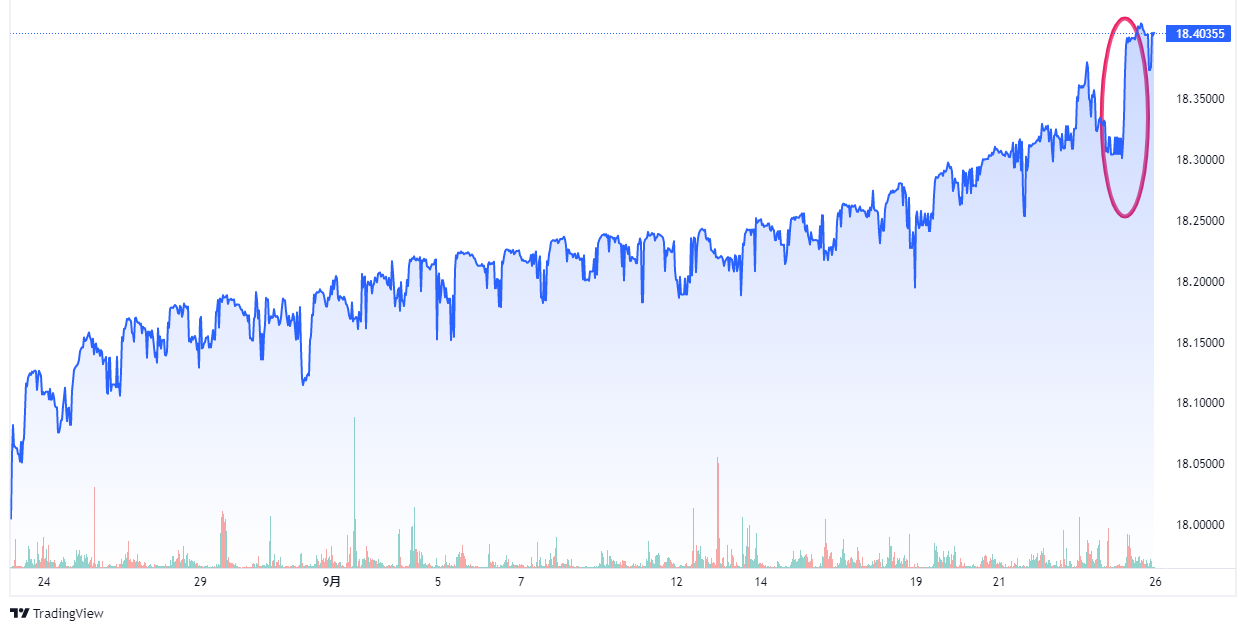

【8月15日~26日USD-TRYの推移(出所:TradingView)】

©Trading View

【直近1か月の1年物のトルコ国債の利回り推移(出所:TradingView)】

©Trading View

利下げで年初来安値

トルコ中央銀行が8月18日、主要政策金利の1週間物レポ金利を年14%から13%に引き下げると決めた事で、リラは大きく下げました。

利下げは2021年12月以来8会合ぶりですが、足元のインフレ率は80%近いが景気減速を懸念したとみられます。

ただ、トルコ・リラが最安値付近で取引され、インフレ率が24年ぶりの高水準となっている同国の利下げは予想外で、市場に衝撃が走りました。

もちろんリラは急落し、発表後に対ドルで一時、前日比1%超下落し、1ドル=18リラ台の年初来安値を付けました。

【利下げ発表時のUSDTRYの推移(出所:TradingView)】

©Trading View

リラが大きく下げた後、一旦は買戻しがあったようですが、引き続き弱い状況です。

前週に続いて当局がリラを買い支え?

第二週も、トルコリラは米ドルに対してほぼ横ばいとなりました。

リラは、心理的節目の18リラ/米ドルを手前に下げ渋っています。

当局が実質的な為替介入を実施することで、リラを買い支えしている可能性があります。

そのため、米CPI発表後の全般的な米ドル安局面であっても、リラの反発はあまりありませんでした。

8月11日に少しだけ反発している所がありますが、これは中央銀行の外貨準備高が70億ドル超増えたことが明らかになった事が材料視されたようです。

ロシアの国営原子力会社ロスアトムがトルコでの原発建設事業のため数十~100億ドル超を送金し、トルコ国債などを購入すると伝わった直後で、外貨準備の枯渇懸念が和らいだとみられます。

【直近1か月のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

©Trading View

当局がリラを買い支えしている可能性

8月第一週はトルコ・リラは米ドルに対して横ばいとなりました。

ただ、節目の18リラ/米ドルに差し掛かっているため、当局が実質的な為替介入を実施し、リラを買い支えしている可能性があります。

【直近1か月のUSD-TRYの推移(出所:TradingView)】

©Trading View

2022年7月以前

以下をご参考ください。

kindle unlimitedであれば無料でご覧いただけます。

コメントを残す